Ein Stoff oder ein Stoffgemisch kann sich ab einer bestimmten Temperatur chemisch verändern (Zerfall in Komponenten, chemische Reaktion der Stoffkomponenten) und dabei Wärme freisetzen, die wiederum die chemische Veränderung beschleunigt. Die freigesetzte Wärme kann zu hohen Temperaturen und Drücken und letztlich zum Bersten von Apparaten führen. Es können sich bei der chemischen Veränderung aber auch direkt Gase bilden, die zu unzulässigen Drücken bzw. einem unzulässigen Druckanstieg führen.

Die gesicherte Wärmeabfuhr wird damit in der Sicherheitsbetrachtung direkt zu einer Sicherheitseinrichtung, die eine entsprechende Zuverlässigkeitsklasse aufweisen muss.

Beurteilung der thermischen Stabilität

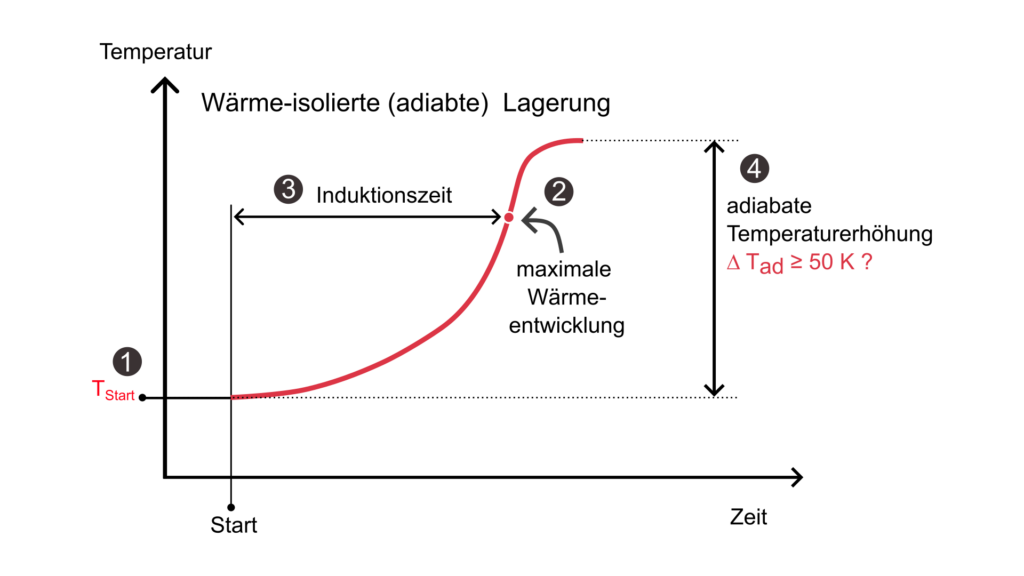

Zur Beurteilung der thermischen Stabilität von Stoffen oder Stoffgemischen wird die Temperaturentwicklung einer wärmeisolierten (adiabaten) Probe über der Zeit gemessen. Kommt es zu einer chemischen Veränderung mit Wärmeentwicklung, so nimmt die Temperatur der wärmeisolierten Probe mit der Zeit zu. Die Reaktion beschleunigt sich mit steigender Temperatur und erreicht im Verlauf ein Maximum an Umsetzung (2). Die Zeit vom Start bis zum Zeitpunkt der maximalen Umsetzung wird als Induktionszeit bezeichnet (3) .

Mit zunehmender Umsetzung flacht sich dann der Temperaturverlauf wieder ab. Hat sich der Stoff vollständig umgesetzt, kommt die Reaktion zum Erliegen und die Temperatur bleibt fortan unverändert. Die Temperaturdifferenz vom Start (1) bis zum Ende (4) (keine weitere Reaktion) wird als adiabate Temperaturdifferenz bezeichnet und gibt an, um welchen Betrag sich das Stoffgemisch erwärmen würde, wenn keine Wärme abgeführt wird bzw. eine Wärmeabfuhr ausfällt (worst case). Ist die adiabate Temperaturerhöhung größer oder gleich 50 K, so ist von einem erhöhtem Gefahrenpotenzial auszugehen und die Einhaltung von Grenztemperaturen sicherzustellen (TRAS 410). Unter der Grenztemperatur wird die Temperatur verstanden, bei der ein Stoff gerade noch gefahrlos gehandhabt werden kann (TRAS 410). Die Grenztemperatur wird mit Texo bezeichnet. Die Grenztemperatur wird in der Regel aus experimentellen Untersuchungen abgeleitet.

Bestimmung der Grenztemperatur über die adiabatische Zersetzungstemperatur bei 24 Stunden (AZT24)

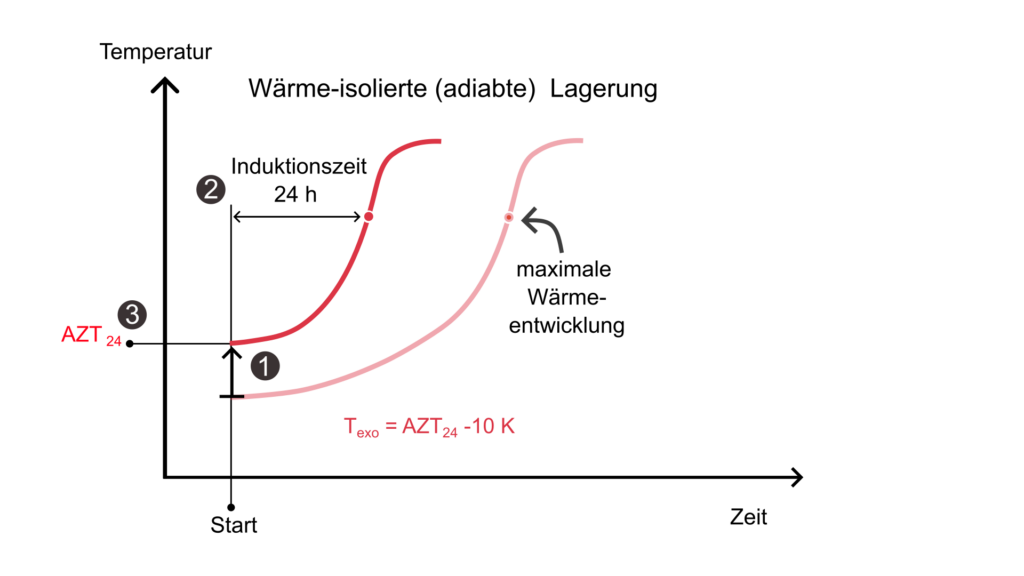

Eine Methode zur Bestimmung der Grenztemperatur erfolgt über die Bestimmung der Temperatur, die im wärmeisolierten Zustand zu einer Induktionszeit von 24 Stunden führt. Man spricht hier auch von der adiabaten Zersetzungstemperatur bei 24 h, AZT24. Zur Ermittlung der AZT24 wird die Starttemperatur einer Probe des Gemisches so eingestellt (1), dass sich die maximale Wärmeproduktion nach 24 Stunden einstellt, entsprechend einer Induktionszeit von 24 h (2) .

Von der AZT24 (3) wird dann ein Sicherheitsabschlag von 10 K genommen, um die Grenztemperatur Texo zu definieren: Texo = AZT24 – 10 K.

Mit dieser Methode wird i.d.R. auch gleichzeitig der Druckverlauf gemessen, so dass eine Gasbildung direkt miterfasst wird.

Alternative Methoden

Alternativ wird in der Praxis die Grenztemperatur über zwei weitere, schnellere Methoden abgeleitet:

Über die Messung der Wärmeproduktionsrate in Abhängigkeit der Temperatur sowie einem sogenannten Temperaturscreening.

Bestimmung der Grenztemperatur über den Wärmeentwicklungs-Wert- 0,1 W/kg

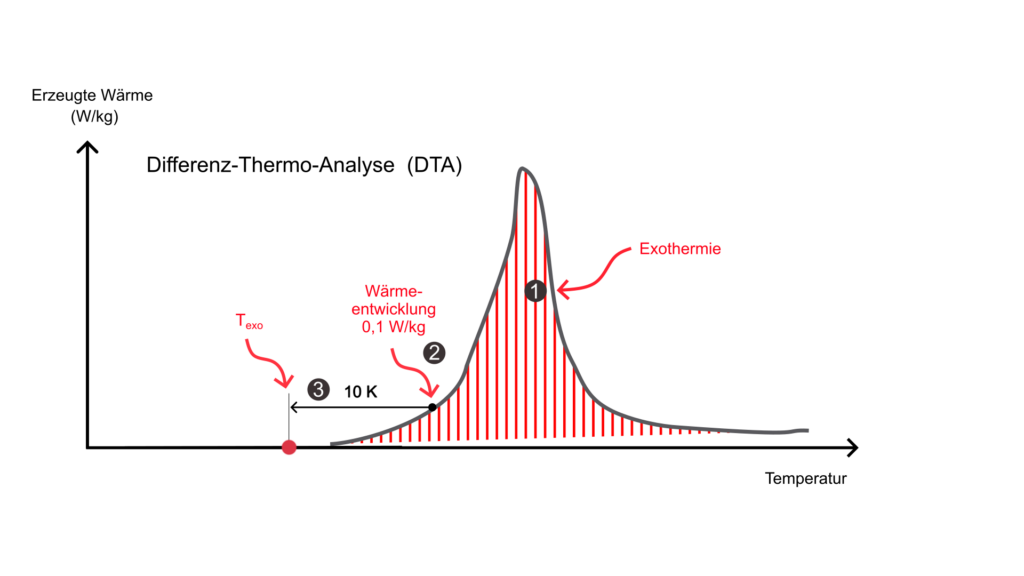

Eine relativ schnelle Methode ist die Vermessung der Wärmeproduktion (W/kg) in Abhängigkeit der Temperatur über eine DTA (Differenz-Thermo-Analyse). Hierüber wird die Temperatur ermittelt, bei der eine spezifische Wärmeproduktion von 0,1 W/kg auftritt (2) . Von dieser Temperatur wird dann ein Abschlag von 10 K genommen (TRAS410), um die die Grenztemperatur Texo zu definieren (3).

Bestimmung der Grenztemperatur über den Beginn der Wärmeentwicklung Tonset

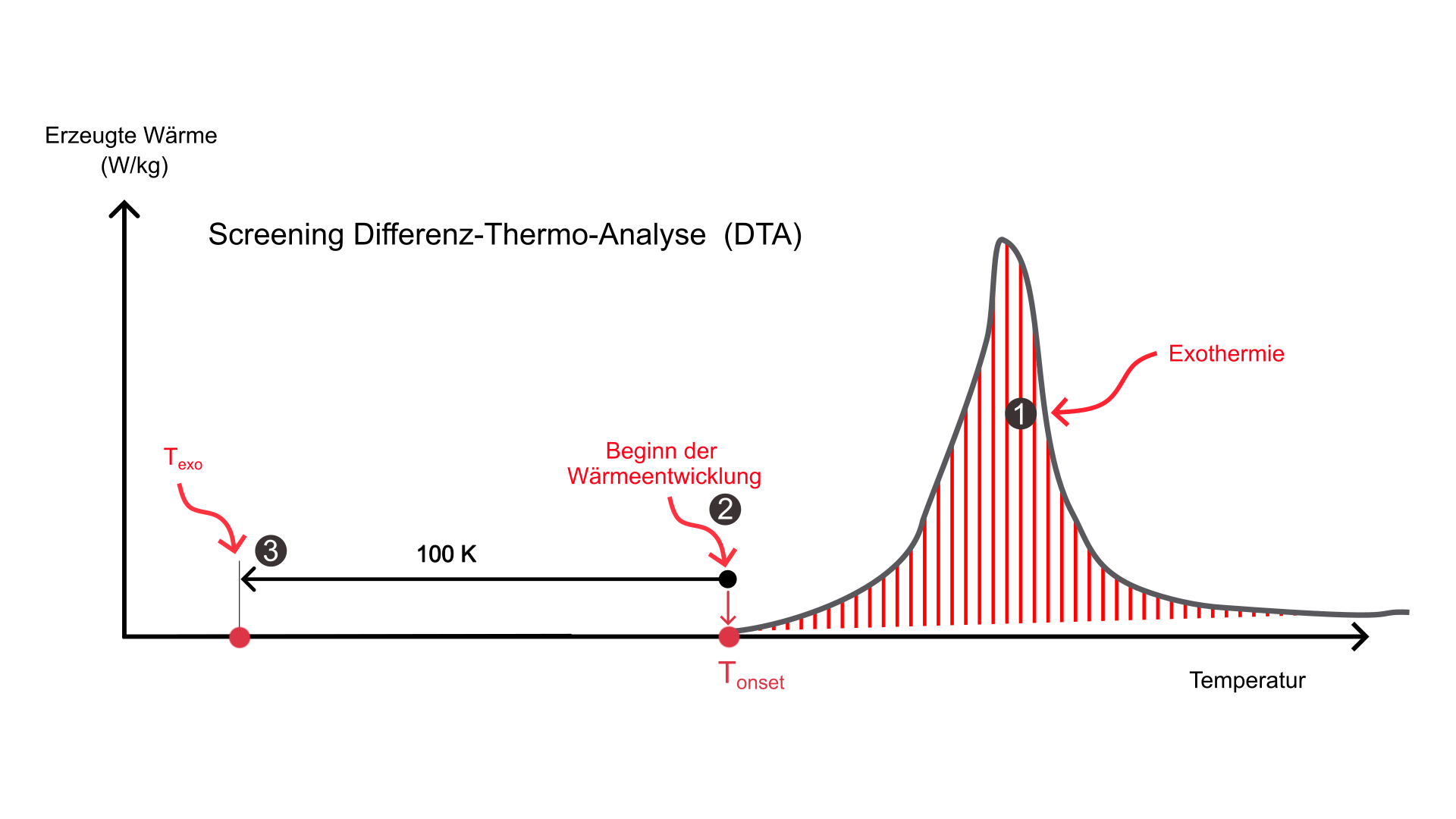

Über ein schnelles Temperatur-Screening (Screening DTA) lässt sich nach der TRS410 ebenfalls die Grenztemperatur ableiten. Hier wird die spezifische Wärmeproduktion in Abhängigkeit der Temperatur vermessen, allerdings mit einer relativ zügigen Heizrate von etwa 1 bis 10 k/min. Anhand der Messung wird die Temperatur ermittelt, bei der eine signifikante Wärmeproduktion einsetzt (Tonset) (2) . Von dieser Temperatur wird dann ein Sicherheitsabschlag von 100 K genommen, um auf die Grenztemperatur Texo zu schließen (3).

Da mit steigender Heizrate der Beginn der Wärmeproduktion i.d.R. später detektiert wird, muss bei solchen Screening-Methoden ein großer Sicherheitsabschlag vorgenommen werden. Die TRAS410 gibt hier einen Abschlagswert von 100 K vor, um auf die Grenztemperatur zu schließen.

„Temperaturgedächnis“ von Stoffen

In der Praxis wird hin und wieder von einem „Temperaturgedächnis“ gesprochen. Hier wird die Beobachtung beschrieben, dass einige Stoffe oder Stoffgemische, die schon einmal einer Temperaturbelastung ausgesetzt waren, kürzere Induktionszeiten zeigen als erwartet.

Das liegt in der Regel daran, dass es bei einer Temperaturbelastung zur Bildung von chemischen Verbindungen kommen kann, die die Reaktion selbst beschleunigen (Autokatalyse). Haben sich diese Verbindungen einmal gebildet, liegen sie auch dann noch vor, wenn sich das Stoffgemisch wieder abgekühlt hat. Wird das Stoffgemisch dann irgendwann wieder erwärmt, kommt es zu den verkürzten Induktionszeiten. Von daher ist es bei der Verarbeitung solcher Stoffe wichtig zu wissen, wie die “thermische Vorgeschichte“ ist. Ggf. müssen für solche Stoffe vor der weiteren Verarbeitung die Grenztemperatur neu bestimmt werden.